Ce qu’il faut retenir : La Loi Badinter protège les cyclistes en cas d’accident, garantissant une indemnisation quasi-automatique des blessures, sauf faute inexcusable avérée. Cette présomption d’innocence renforce la sécurité des usagers vulnérables, avec une distinction cruciale : seuls les VAE sous 25 km/h bénéficient de cette protection, contre 0,5 % des accidents cyclistes déclarés en France en 2022.

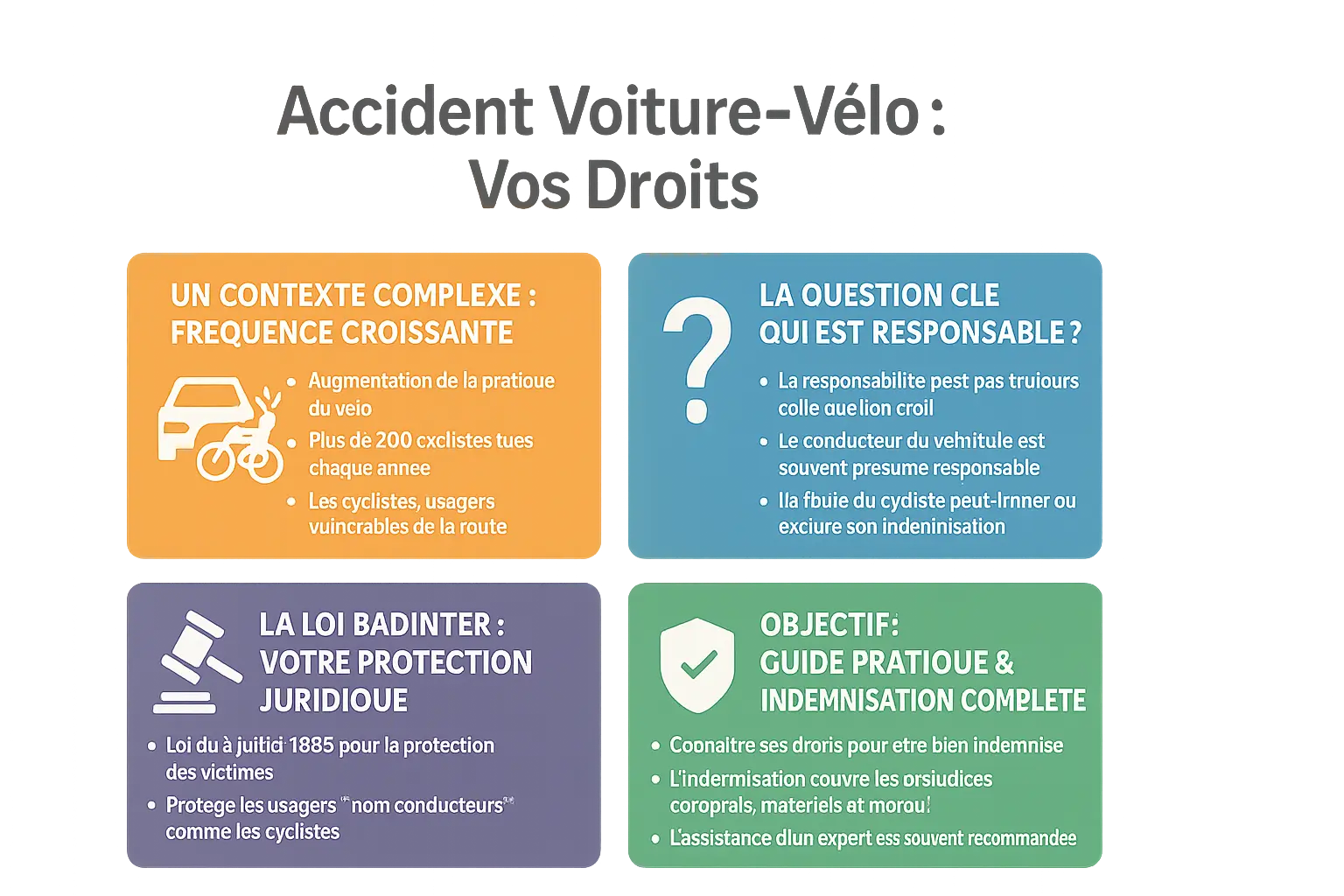

Un accident voiture velo peut bouleverser votre vie en quelques secondes : mais savez-vous vraiment qui est responsable et comment la loi vous protège ? Prenez l’exemple d’un automobiliste ouvrant sa portière sans vérifier, ou d’un cycliste grillant un feu rouge. Découvrez les règles de responsabilité, vos droits en tant qu’usager vulnérable sous la Loi Badinter, et les étapes clés pour une indemnisation complète (dommages corporels, matériels, démarches post-accident). Entre mythes et réalités, cet article démêle les faits pour vous guider avec clarté. Vous saurez agir avec assurance après un choc imprévu.

- Accident voiture-vélo : qui est responsable ? La loi vous protège

- La loi Badinter : le cycliste, un usager protégé mais pas intouchable

- Partage des responsabilités : qui est en tort ?

- Le parcours d’indemnisation : comment obtenir réparation ?

- Au-delà des blessures physiques : la prise en charge du préjudice psychologique

- Cas particuliers et recours : que faire si… ?

- Ce qu’il faut retenir pour faire valoir vos droits

Accident voiture-vélo : qui est responsable ? La loi vous protège

Un coup de portière, un angle mort non vérifié… et c’est l’accident voiture vélo. Une situation malheureusement de plus en plus fréquente. Mais alors, qui est responsable ? Comment faire valoir ses droits ?

En France, le nombre de cyclistes a bondi de 40 % en cinq ans, avec un pic à +45 % dans les grandes villes. Cette croissance s’accompagne d’enjeux majeurs de sécurité routière. La Loi Badinter vient alors encadrer les responsabilités et garantir une indemnisation complète aux usagers vulnérables. Cet article décortique les règles clés : qui est fautif en cas de changement de voie imprudent ou de portière ouverte ? Comment agir après un choc ? Quels recours en cas de blessures ou de dégâts matériels ? Vous y trouverez des réponses claires et concrètes.

Les accidents les plus fréquents impliquent souvent des manœuvres dangereuses de la part des automobilistes, comme l’ouverture de portière sans vérification ou le virage à droite coupant la trajectoire d’un vélo. Selon les données 2024, 222 cyclistes ont perdu la vie sur les routes hexagonales, soulignant l’importance de comprendre vos droits. Grâce à la Loi Badinter, même si vous êtes à vélo, vos blessures sont indemnisées à 100 %, sauf en cas de faute inexcusable. Et contrairement aux idées reçues, déclarer l’accident à l’assurance dans les 5 jours ouvrés est une étape décisive pour obtenir une compensation juste, que vous soyez victime ou responsable.

La loi Badinter : le cycliste, un usager protégé mais pas intouchable

Le principe de protection de l’usager vulnérable

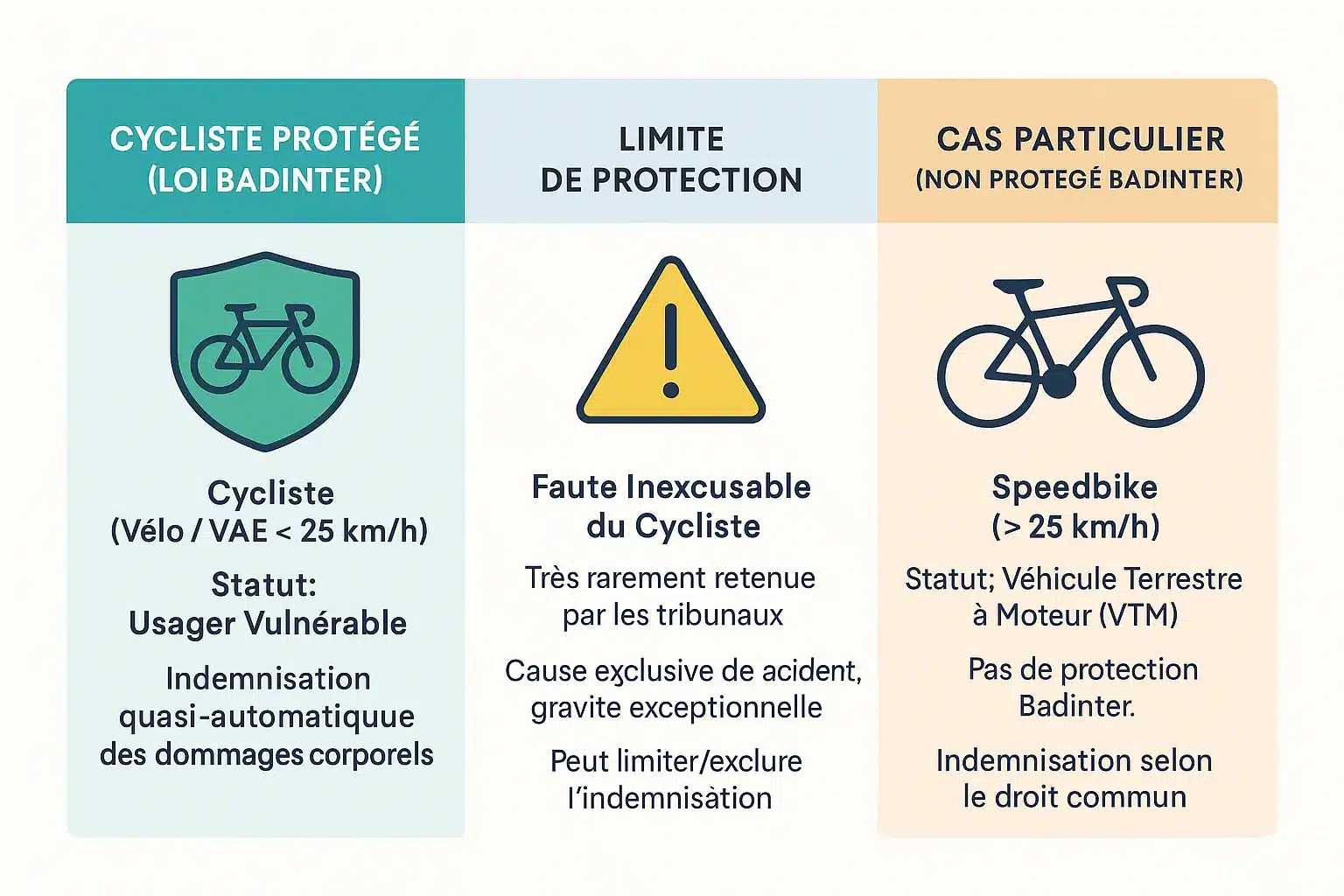

Pour faire simple, la loi Badinter de 1985 protège les cyclistes en cas d’accident avec un véhicule motorisé. Concrètement, si vous êtes renversé par une voiture, vos dommages corporels seront indemnisés quasi-automatiquement par l’assurance du véhicule. Cette protection s’applique aux vélos classiques et aux VAE (Vélos à Assistance Électrique) limités à 25 km/h.

Le cycliste bénéficie d’un statut particulier : il est considéré comme un usager vulnérable. Cela signifie qu’en cas d’accident, la présomption de responsabilité pèse automatiquement sur le conducteur du véhicule motorisé, sauf exception rare que nous verrons plus loin. L’indemnisation inclut les soins médicaux, pertes de revenus et souffrances subies.

Qu’est-ce qu’une « faute inexcusable » ?

Le problème ? Cette protection ne s’applique pas en cas de faute inexcusable. Selon la jurisprudence, ce terme désigne une faute volontaire et d’une gravité exceptionnelle, comme traverser une autoroute de nuit en courant face à un camion. Mais selon les chiffres, ces situations sont extrêmement rares. Un cycliste alcoolisé ou brûlant un feu rouge reste indemnisé, car ces comportements ne constituent pas une faute « voulu et extrême ».

Concrètement, même si vous traversez au feu rouge ou zigzaguez entre les voitures, vous restez couvert par la loi Badinter. Les tribunaux requièrent des preuves irréfutables pour retenir cette faute, ce qui arrive dans moins de 1 % des dossiers. Un cas récent a illustré les avancées passionnantes de la jurisprudence : un cycliste circulant sur une piste cyclable sans feux a été indemnisé malgré un léger écart de trajectoire.

Le cas particulier des vélos électriques rapides (speedbikes)

Voici une nuance cruciale : les speedbikes (jusqu’à 45 km/h) changent tout. Juridiquement considérés comme des cyclomoteurs, leurs utilisateurs perdent le statut d’usager vulnérable. Pour être indemnisé, le conducteur devra prouver l’absence de sa propre faute, comme n’importe quel automobiliste. En cas d’accident, son assurance classique s’applique, et non le régime ultra-favorable de la loi Badinter. De plus, il doit justifier d’une assurance valide sous peine de recours du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) contre lui.

Partage des responsabilités : qui est en tort ?

Les fautes fréquentes de l’automobiliste

Voici les situations classiques où la responsabilité du conducteur de la voiture ne fait aucun doute :

- Ouverture de portière sans regarder, aussi appelée « portière hollandaise »

- Changement de voie coupant une piste cyclable

- Dépassement sans respecter la distance minimale de 1 mètre (ou 1,5 mètre hors agglomération)

- Non-respect d’un feu rouge ou d’un stop

- Non-cédération de priorité à un cycliste sur un rond-point ou une intersection

Ces manquements au code de la route représentent environ 70% des causes d’accidents entre véhicules motorisés et cyclistes. La fameuse « poignée hollandaise » consiste à ouvrir sa portière avec la main opposée, ce qui force à tourner la tête pour vérifier l’angle mort. Cette méthode simple évite 90% des accidents liés à l’ouverture de portière.

Quand la responsabilité du cycliste peut-elle être engagée ?

Bien que la Loi Badinter protège les cyclistes pour leurs dommages corporels, leur faute peut influencer l’indemnisation des dommages matériels. Quelques exemples concrets :

- Griller un feu rouge ou un stop

- Rouler à contresens en dehors des zones autorisées

- Utiliser le trottoir sans marcher à côté du vélo

- Ne pas signaler ses changements de direction

- Manquer de visibilité, surtout la nuit

Pour améliorer sa sécurité et sa visibilité, un bon éclairage comme une dynamo de vélo devient essentiel. Saviez-vous que le casque à vélo est obligatoire pour les mineurs ? Même si non obligatoire pour les adultes, il réduit de 70% les risques de traumatisme crânien.

Tableau récapitulatif des responsabilités

| Situation d’accident | Responsabilité probable de l’automobiliste | Responsabilité probable du cycliste |

|---|---|---|

| Ouverture de portière sur un cycliste | 100% responsable | Non responsable |

| Virage à droite coupant la trajectoire du cycliste | 100% responsable | Non responsable |

| Cycliste grillant un feu rouge et percutant une voiture | Partiellement responsable (dommages matériels) | Responsable de ses dégâts mais indemnisé pour ses blessures |

| Non-respect de la distance de dépassement (1m) | 100% responsable | Non responsable |

| Cycliste de nuit sans éclairage percuté | Responsabilité partagée possible | Faute contributive mais indemnisé pour les blessures |

Quel que soit le contexte, le dépassement d’un cycliste doit toujours respecter une distance de 1 mètre en ville et 1,5 mètre hors agglomération. Le non-respect de ces distances expose le conducteur à une amende de 135€ et un retrait de 3 points de permis. En cas d’accident, les dommages corporels sont intégralement indemnisés sauf faute inexcusable, mais les dégâts matériels dépendent de la proportion de responsabilité établie.

Les 5 réflexes essentiels juste après un accident voiture-vélo

Le choc passé, le stress monte. Que faire ? Pas de panique. Voici les 5 réflexes à adopter pour gérer la situation au mieux et préserver vos droits.

- Se mettre en sécurité et alerter

La priorité absolue est de sécuriser le lieu de l’accident. Éloignez-vous de la chaussée si possible, activez votre gilet de haute visibilité et déployez un triangle de pré-signalisation. Appelez les secours au 15 en cas de blessures ou au 17 pour signaler l’accident, même sans dégâts visibles. En cas de doute sur la gravité des blessures, mieux vaut préférer une prise en charge rapide : certaines lésions comme les traumatismes crâniens ou cervicaux ne se manifestent pas immédiatement.

- Remplir un constat amiable

Le constat amiable est crucial pour établir les responsabilités. En cas de refus de signature, notez-le dans la section « Observations ». L’application e-constat auto, valide juridiquement, permet une déclaration rapide avec géolocalisation et photos des dommages. Soyez précis dans le croquis des circonstances : une version incomplète peut compliquer l’évaluation du dossier par l’assureur. N’oubliez pas que ce document sert de base légale pour les indemnisations, qu’elles concernent les dommages corporels ou matériels.

- Rassembler un maximum de preuves

Photographiez systématiquement les véhicules, les blessures (même légères), la signalisation et les plaques d’immatriculation. Notez les coordonnées des témoins et, si possible, filmez brièvement le contexte (sans mettre votre sécurité en péril). Ces éléments sont vitaux en cas de délit de fuite ou de contestation de responsabilité. Une preuve manquante, comme l’absence de photos des dégâts, réduit vos chances d’obtenir une indemnisation complète, surtout pour les séquelles tardives comme les troubles psychologiques ou les douleurs chroniques.

- Consulter un médecin au plus vite

Consultez sous 72 heures, même sans douleur apparente. Demandez un certificat médical initial (CMI) détaillant toutes vos blessures, examens et traitements. Ce document est indispensable pour l’indemnisation : il établit le lien entre l’accident et vos séquelles, comme l’exige la Loi Badinter pour les victimes vulnérables. Sans CMI, l’assureur pourrait minimiser la gravité des lésions ou rejeter la prise en charge.

- Déclarer l’accident à votre assureur

Déclarez le sinistre sous 5 jours ouvrés, délai légal impératif. Fournissez le constat amiable, les coordonnées de l’automobiliste et le procès-verbal de police. En cas d’absence de réponse de l’assureur, contactez le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) pour les accidents impliquant des non-assurés. Un retard ou un dossier incomplet risque de bloquer l’indemnisation de vos frais médicaux, de votre vélo, ou de vos pertes de revenus liés à l’ITT (Incapacité Temporaire de Travail).

Le parcours d’indemnisation : comment obtenir réparation ?

Déclarer le sinistre : le point de départ avec l’assurance

Le délai de 5 jours ouvrés pour déclarer un accident à votre assureur est une obligation légale. Un non-respect peut entraîner un refus de prise en charge, comme ce cycliste dont le dossier a été rejeté après un retard de 8 jours. L’assurance responsabilité civile de votre contrat habitation couvre souvent les dommages causés à des tiers, mais une Garantie Accidents de la Vie (GAV) peut compléter les frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale. Une assurance vélo spécifique, quant à elle, protège le matériel contre le vol, l’incendie ou les dommages liés à un accident.

L’indemnisation des dommages corporels : un processus encadré

Une expertise médicale évalue les séquelles physiques, psychiques et économiques. Un médecin-conseil indépendant est crucial : en 2016, une victime a vu son indemnité augmenter de 25 % grâce à son accompagnement. La Nomenclature Dintilhac, bien que non contraignante, guide les experts. Elle distingue deux catégories :

- Préjudices patrimoniaux : pertes de revenus, frais médicaux, coûts liés à l’aide d’une tierce personne.

- Préjudices extrapatrimoniaux : souffrances endurues (échelle 1 à 7), déficit fonctionnel permanent (DFP) allant de 1 % (troubles légers) à 100 % (incapacité totale), préjudice esthétique.

Les preuves médicales restent déterminantes : une victime a perçu 3 000 € pour des brûlures temporaires, grâce à des photos documentées et un suivi psychologique. En cas de faute inexcusable (ex : conduite ivre du cycliste), l’indemnisation peut être réduite ou refusée.

La réparation des dommages matériels : que se passe-t-il pour le vélo ?

L’indemnisation dépend de la responsabilité. Si le conducteur est fautif, son assurance doit rembourser la valeur avant l’accident. Sans facture récente, l’évaluation se base sur des prix d’occasion en ligne, sous-évaluant souvent le matériel. Un vélo personnalisé doté de composants haut de gamme (ex : roue carbone) peut valoir 3 000 €, mais un expert non spécialisé pourrait l’estimer à 1 500 €. Un expert indépendant, mandaté par le cycliste, peut justifier la valeur via des devis ou factures.

Le recours à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (2016) illustre ce risque : un cycliste a obtenu 7 217 € pour un vélo détruit, contre 1 400 € initialement proposés, grâce à des justificatifs précis. En cas de responsabilité partagée, chaque partie couvre sa part. Un cycliste jugé 30 % fautif a dû régler 30 % des dégâts du véhicule adverse. À l’inverse, un conducteur ouvrant sa portière sans vérifier a vu son assurance couvrir 100 % des dégâts du vélo, soulignant l’importance d’un constat amiable détaillé.

Au-delà des blessures physiques : la prise en charge du préjudice psychologique

Identifier et faire reconnaître le choc post-traumatique

Un accident, ce n’est pas seulement des bleus ou des fractures. C’est aussi un choc, une peur qui peut rester. Le préjudice psychologique se manifeste par des symptômes comme le stress post-traumatique, l’anxiété, les troubles du sommeil ou la peur de remonter sur un vélo. Ces séquelles invisibles affectent la vie quotidienne : concentration compromise, isolement ou évitement systématique des déplacements. Par exemple, un cycliste peut développer une phobie des intersections, limitant ses déplacements professionnels ou personnels.

Pourquoi en parle-t-on peu ? Parce que ce mal est silencieux. Pourtant, la nomenclature Dintilhac inclut les préjudices psychologiques dans les indemnisations. Les souffrances endurées (cotées de 1 à 7 selon la gravité) ou le déficit fonctionnel permanent (DFP) doivent être reconnus comme les blessures physiques. Leur impact à long terme (angoisse, phobies) est analysé par expertise médicale. Ignorer ces éléments réduit la compensation. Par exemple, un DFP de 15 % lié à des troubles anxieux peut justifier une indemnité supplémentaire.

Les démarches pour l’indemnisation du préjudice moral

Comment prouver ce mal invisible ? La réponse : la documentation médicale. Un suivi psychologique est essentiel. Consultez un psychiatre ou un psychologue : leurs rapports deviennent des preuves pour l’assurance ou l’expert. Ces documents attestent l’impact du traumatisme, comme des cauchemars récurrents ou une hypervigilance en présence de véhicules. Par exemple, un rapport détaillant des séances de thérapie cognitivo-comportementale peut renforcer le dossier.

Les associations comme Victimes Solidaires offrent un accompagnement psychologique et juridique. Elles aident à structurer le dossier avec des attestations et expliquent les démarches administratives. Selon la nomenclature Dintilhac, les souffrances endurées (cotées 1 à 7) et le DFP évaluent le préjudice moral. Sans ces preuves, l’indemnisation reste partielle. Un avocat spécialisé garantit leur intégration dans le calcul final, en soulignant des éléments comme la durée du suivi thérapeutique ou les impacts sur la vie familiale.

Le risque ? Minimiser ces séquelles. Or, le stress post-traumatique peut réduire à long terme la capacité à travailler ou vivre sans anxiété. Une prise en charge précoce évite des conséquences irréversibles. Les étapes sont claires : consulter, documenter, et faire valoir ses droits. Chaque victime mérite une réparation intégrale, y compris sur le plan mental. Par exemple, un accompagnement par des psychologues partenaires d’associations peut inclure des ateliers de gestion du stress, renforçant la crédibilité du dossier.

Cas particuliers et recours : que faire si… ?

Le conducteur n’est pas assuré ou a pris la fuite

Que faire si le responsable disparaît ou n’a pas d’assurance ? Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) intervient alors. Cet organisme indemnise les victimes de dommages corporels, sous condition de dépôt de plainte rapide. Pour les dommages matériels, l’indemnisation exige une hospitalisation supérieure à 7 jours suivie d’une incapacité de 1 mois minimum ou un décès. Si le responsable est identifié mais non assuré, vous avez 1 an pour déposer votre demande. En cas de fuite inconnue avec blessures graves, le délai s’allonge à 3 ans. Notez que le FGAO n’intervient pas si vous êtes le conducteur fautif ou si le responsable est un animal ou un objet dont vous avez la garde.

L’accident est causé par un défaut de la voirie

Un nid-de-poule de plus de 5 cm non signalé ou une chaussée glissante oubliée par les services municipaux ? La collectivité gestionnaire (mairie, département) peut être tenue responsable. Preuves clés : photos, témoignages, constat officiel. Attention : la jurisprudence distingue les défauts « normaux » (trous isolés) des « dysfonctionnements graves » (défauts répétés). Un trou de 10 cm non réparé durant 3 mois malgré des alertes répétées serait plus facilement retenu contre la commune qu’un simple éparpillement de graviers. Par exemple, en 2019, une mairie a été condamnée après qu’un cycliste ait chuté sur un défaut de 8 cm non signalé, illustrant la rigueur des juges sur l’entretien courant.

L’offre d’indemnisation de l’assurance est trop faible

L’assureur propose 2 000€ pour des séquelles permanentes ? Ne signez jamais sans avis extérieur ! Faites appel à un médecin-conseil indépendant pour évaluer vos préjudices (revenus perdus, douleurs, aides nécessaires). En cas de blocage, deux options : la négociation amiable (avec contre-expertise) ou l’action en justice. Le juge fixera un montant équitable en dernier recours, mais attention aux délais : chaque jour compte. Un certificat médical critique, détaillant les lacunes du rapport initial, devient indispensable pour obtenir une contre-expertise. En amiable, chaque partie couvre ses frais de médecin-conseil. En judiciaire, une provision est demandée, mais les coûts sont souvent partagés selon l’issue. Si les finances sont insuffisantes, une demande d’aide juridictionnelle peut couvrir les frais de justice après examen du dossier par la commission de la DAP.

Ce qu’il faut retenir pour faire valoir vos droits

En cas d’accident vélo-voiture, la loi Badinter protège les cyclistes contre les dommages corporels, même en cas de faute mineure. L’indemnisation est intégrale, sauf pour les fautes inexcusables (ex: traversée d’autoroute sans précaution). Les dommages matériels dépendent de la responsabilité établie.

Après l’accident, agissez rapidement : remplissez un constat amiable, conservez preuves et certificats médicaux, déclarez l’incident à l’assurance en temps utile. Ces étapes garantissent une indemnisation juste, notamment en cas de litige sur les séquelles.

Connaître vos droits facilite les démarches. En cas de délit de fuite ou de non-assurance, le FGAO intervient. Pour des routes défectueuses, contactez la mairie. Un médecin-conseil ou un avocat spécialisé maximise votre compensation. La vigilance reste la meilleure prévention.

- Votre interlocuteur principal : l’assurance du véhicule responsable.

- En cas de délit de fuite/non-assurance : le FGAO.

- En cas d’accident dû à la route : la mairie ou la collectivité locale.

- Pour vous défendre : un médecin-conseil de victimes et un avocat spécialisé.

En tant que cycliste, la Loi Badinter vous protège en cas d’accident, assurant une indemnisation prioritaire de vos dommages corporels, sauf faute inexcusable avérée. Vos réflexes comptent : constat amiable, preuves photographiées, certificat médical. Au-delà des démarches, c’est aussi un appel au respect mutuel sur la route. Connaître vos droits, c’est déjà gagner la moitié du combat.

FAQ

Qui est le plus souvent responsable en cas d’accident entre une voiture et un vélo ?

Qui est responsable ? La réponse dépend de nombreux paramètres. En général, la loi Badinter protège les cyclistes en cas de blessures, mais la responsabilité peut être partagée. Un automobiliste ouvrant sa portière sans regarder, coupant la priorité à un vélo, ou ne respectant pas la distance de dépassement de 1 mètre est souvent jugé responsable. Le cycliste peut être partiellement fautif pour non-respect d’un feu rouge ou circulation à contresens. Concrètement, les tribunaux retiennent rarement une faute inexcusable du cycliste, sauf cas extrêmes.

Un vélo a-t-il toujours la priorité sur une voiture ?

Le vélo a-t-il vraiment la priorité sur une voiture ? Pas systématiquement ! En théorie, le cycliste bénéficie du statut d’usager vulnérable protégé par la loi Badinter, mais il doit aussi respecter le code de la route. Sur un passage piéton, un vélo n’a pas automatiquement priorité sur une voiture. Il faut céder le passage si un piéton est présent. Sur un rond-point ou une intersection, le cycliste a priorité sur la droite, comme tout autre véhicule. Pour faire simple, le vélo est prioritaire dans les zones dédiées, mais doit respecter les règles de circulation comme les autres.

Quand un cycliste a-t-il tort en cas d’accident ?

Le cycliste est-il toujours victime dans un accident ? Pas toujours, mais quasi-toujours indemnisé pour ses blessures grâce à la loi Badinter. Ce qui change, c’est l’indemnisation des dégâts matériels (vélo, vêtements). Un cycliste grillant un feu rouge, roulant à contresens, ou sur un trottoir peut voir sa responsabilité engagée. Le problème ? Même avec ces fautes, la plupart des juges considèrent qu’elles ne justifient pas de priver le vélo de son droit à indemnisation des blessures. Ce qu’il faut retenir : les fautes du cycliste pénalisent rarement l’indemnisation des dommages corporels.

Que risque-t-on en percutant un cycliste avec sa voiture ?

Percuter un cycliste, même légèrement, a-t-il de lourdes conséquences ? Oui, car la loi Badinter protège fortement les cyclistes. L’assurance de la voiture paiera très probablement les blessures du vélo, même si le conducteur n’est pas responsable. Mais en cas de faute avérée du conducteur (portière ouverte sans regarder, non-respect d’une priorité, dépassement rapproché), l’assurance peut engager pleinement sa responsabilité. Le conducteur risque aussi des sanctions pénales (amendes, points en moins) et un impact psychologique important. La solution ? Être particulièrement prudent près des cyclistes et respecter les 1 mètre de distance en ville, 1,5 mètre en agglomération.

Comment réagir si on a un accident voiture-vélo sans constat ?

Un accident sans constat, est-ce irréversible pour les démarches ? Pas du tout, mais c’est plus compliqué. Le cycliste comme le conducteur doivent immédiatement sécuriser les lieux, appeler les secours si nécessaire, prendre des photos des dégâts et du lieu, noter les coordonnées des témoins. Pour les démarches administratives, il faut déclarer l’accident à son assureur sous 5 jours ouvrés, fournir un certificat médical pour les blessures et constituer un dossier solide avec toutes les preuves disponibles. Le problème ? Sans constat, il faudra prouver les circonstances de l’accident, d’où l’importance des photos et des témoins.

Quelle responsabilité pour un conducteur impliqué dans un accident avec un vélo ?

Le conducteur est-il toujours coupable en cas d’accident avec un vélo ? Pas systématiquement, mais la jurisprudence lui est souvent défavorable. Plusieurs situations génèrent régulièrement sa responsabilité : ouverture de portière sans vérifier, non-respect d’une priorité face à un vélo, dépassement trop rapproché (moins de 1 mètre en ville), virage à droite coupant la route au cycliste. Le conducteur peut aussi être partiellement responsable si le cycliste a commis une faute. Ce qu’il faut retenir : mieux vaut doubler prudemment les vélos, vérifier avant d’ouvrir sa portière, et céder le passage en cas de doute.

Un vélo peut-il traverser sur un passage piéton ?

Les cyclistes ont-ils le droit de traverser sur un passage piéton ? C’est une question qui divise sur la route ! En théorie, le vélo n’est pas un piéton, donc un cycliste ne peut pas traverser sur un passage piéton tout en roulant. Mais il a le droit de le traverser à pied, en poussant son vélo. En pratique, les comportements varient, et la jurisprudence n’est pas très stricte sur ce point précis. Pour faire simple, si vous traversez sur un passage piéton en roulant, vous enfreignez le code de la route, mais ce n’est généralement pas considéré comme une faute grave en cas d’accident. Le plus important reste de ralentir et de se faire bien voir par les automobilistes.

Les cyclistes doivent-ils céder le passage à droite comme les voitures ?

Le cycliste est-il concerné par la priorité à droite comme les véhicules motorisés ? Oui, le vélo suit les mêmes règles de priorité que les autres véhicules. En l’absence de signalisation spécifique, il doit céder le passage aux véhicules arrivant de la droite. Toutefois, un vélo sur piste cyclable séparée ou sur bande cyclable a priorité sur les voies croisées. Le problème ? Certaines intersections créent de la confusion entre priorité à droite et priorité vélo. Pour faire simple, en ville, regardez bien les marquages au sol et la signalisation avant d’avancer. Si vous avez le doute, mieux vaut laisser passer.

Un vélo peut-il doubler une voiture par la gauche ?

Doubler à gauche, est-ce autorisé pour les vélos ? Oui, à plusieurs conditions. Un cycliste peut doubler par la gauche un véhicule roulant lentement ou à l’arrêt, notamment en ville. Il doit s’assurer que la manœuvre est sans danger, et respecter les règles d’engagement de priorité. Par contre, sur route ou en rase campagne, doubler à gauche d’une voiture en dépassement peut être risqué et potentiellement fautif en cas d’accident. Concrètement, le vélo a le droit de doubler à gauche, mais doit le faire en toute sécurité. Pour les automobilistes, cela signifie qu’un vélo qui double à gauche n’est pas forcément en infraction.